página

principal

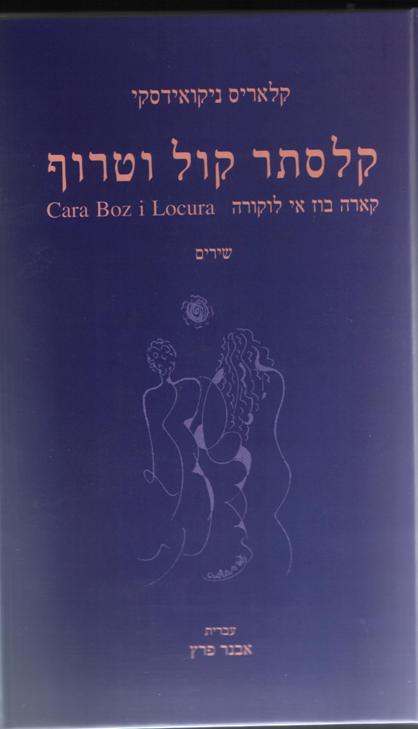

çæøä ìãó äùòø

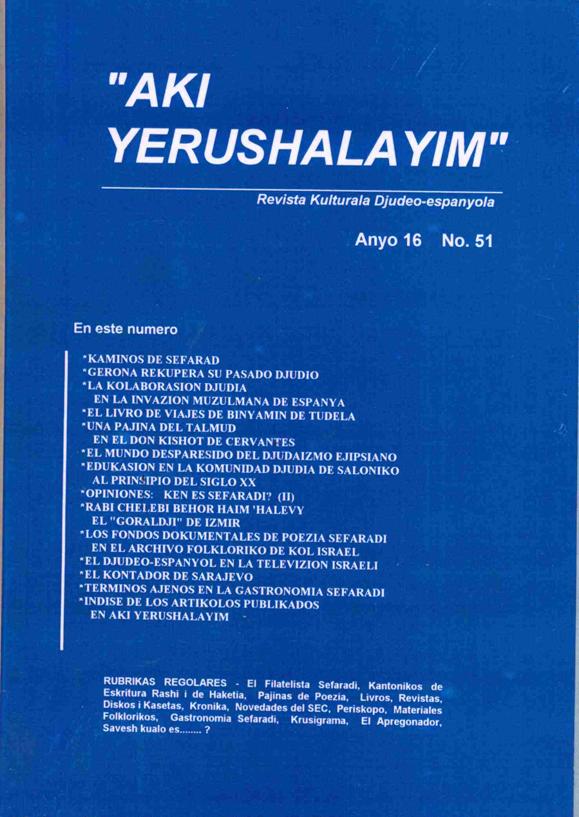

El Instituto Maale Adumim

para la documentación de la lengua

judeo-española (ladino) y su cultura

Extractos de la exposición

Sueños de Sefarad

500 Años de Libros en Ladino

Comisario de la

exposición: Dr. Avner Perez

Diseño y producción

de la exposición: Ori Resheff

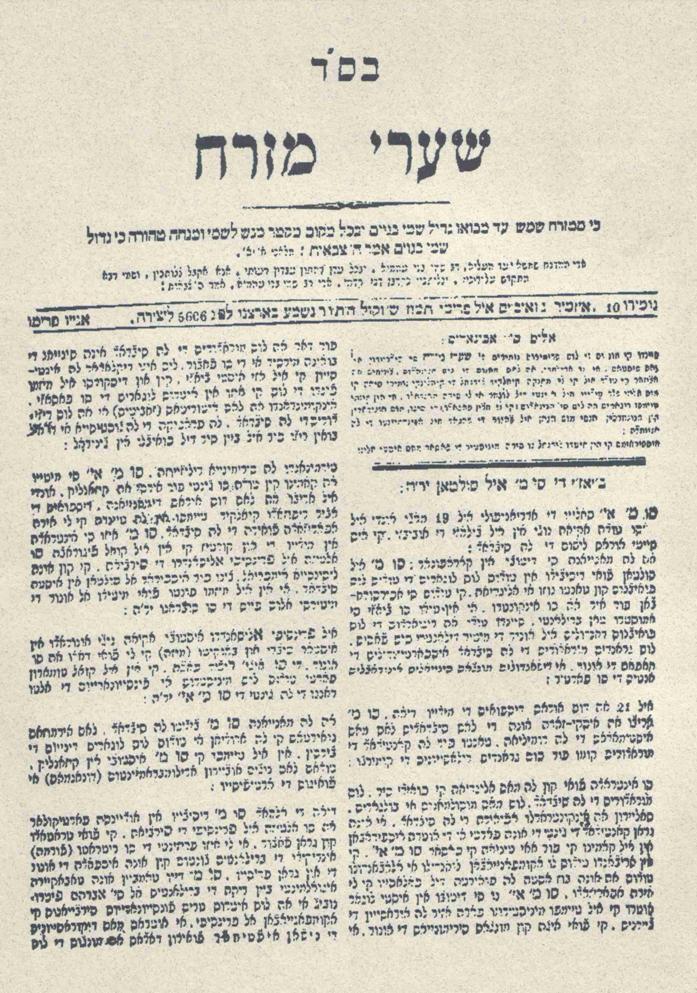

Ultimamente se inauguró en el Instituto Cervantes la

exposición "Sueños de Sefarad – 500 años de libros en ladino.

Esta exposición fue presentada por primera vez en la feria

internacional de libros de Jerusalén en 1999 para celebrar los 50

años del estado de Israel. La autoridad nacional de ladino, encabesada

por el Sr. Isaac Navón, fue la que tuvo la iniciativa y financió

esta la exposición. La presentación de los libros se basó

sobre la colección de libros del Instituto Maale-Adumim. La

exposición hizo resaltar la continuidad de la creación en ladino,

escrita y publicada, durante 500 años. Después de la feria la exposición

circuló durante dos años en siete ciudades de España y

produjo gran interés y entusiasmo.

Durante

los años que pasaron desde la primera exposición, se ampliaron

los conocimientos sobre la historia del libro y la creación escrita en

ladino enriqueciendo el material a disposición del investigador. Esto

nos permitió ensanchar y enriquecer la exposición en

comparación con la primera versión. En esta versión, un

acento especial fue dado al encuentro del visitante con textos sacados de libros

y manuscritos en ladino. Uno de los principales componentes añadidos en

esta nueva exposición es "La ladinizasión de la

clásica española". Los paneles que pertenecen a este

componente muestran al observador hispano, el fuerte lazo que existía

entre la literatura judeo-española y la literatura clásica española

antes de la expulsión, en la Epoca del Renacimiento, así como la

Epoca de las Luces del siglo 19 y 20. Un lugar especial fue atribuido al

"Cervantes Sefardí" donde se presentó un nuevo

descubrimiento que muestra la presencia de Cervantes en la literatura en ladino

del siglo 20.

En ocasión de la

apertura de esta exposición presentamos aquí extractos de la

exposición acompañados de explicaciones. En realidad, esta

presentación es como un libro que nos cuenta la historia de la

literatura judeo-española. Gracias a ella puede el lector recibir una

imajen panorámica de esta literatura durante toda su vida.

Los

cuatro primeros paneles de la exposición

(explicaciones a continuación)

El nacimiento de una nueva

lengua - El judeo-español (Ladino)

Aún cuando vivían en tierra de España, los

judíos solían escribir el español con letras hebreas. Una

prueba de esto es la carta que presentamos aquí, que fue escrita poco

antes de la expulsión de 1492. Los expulsados siguieron conservando el

uso de la lengua española, aunque con el tiempo ya se empiezan a notar

los efectos del alejamiento de España. Al cabo de 3-4 generaciones la

lengua de los judíos del Imperio Otomano se va apartando de la lengua de

la Península Ibérica. Conserva en su vocabulario el

carácter arcaico que va desapareciendo en el español moderno, al

mismo tiempo que va absorbiendo influencias del hebreo, del turco y de las

lenguas balcánicas. Nace una nueva lengua. La conocemos como:

españolit, judío, judezmo, judeo-españo. En Israel en

estos últimos tiempos solían llamarla ladino, denominación

que usaremos a continuación.

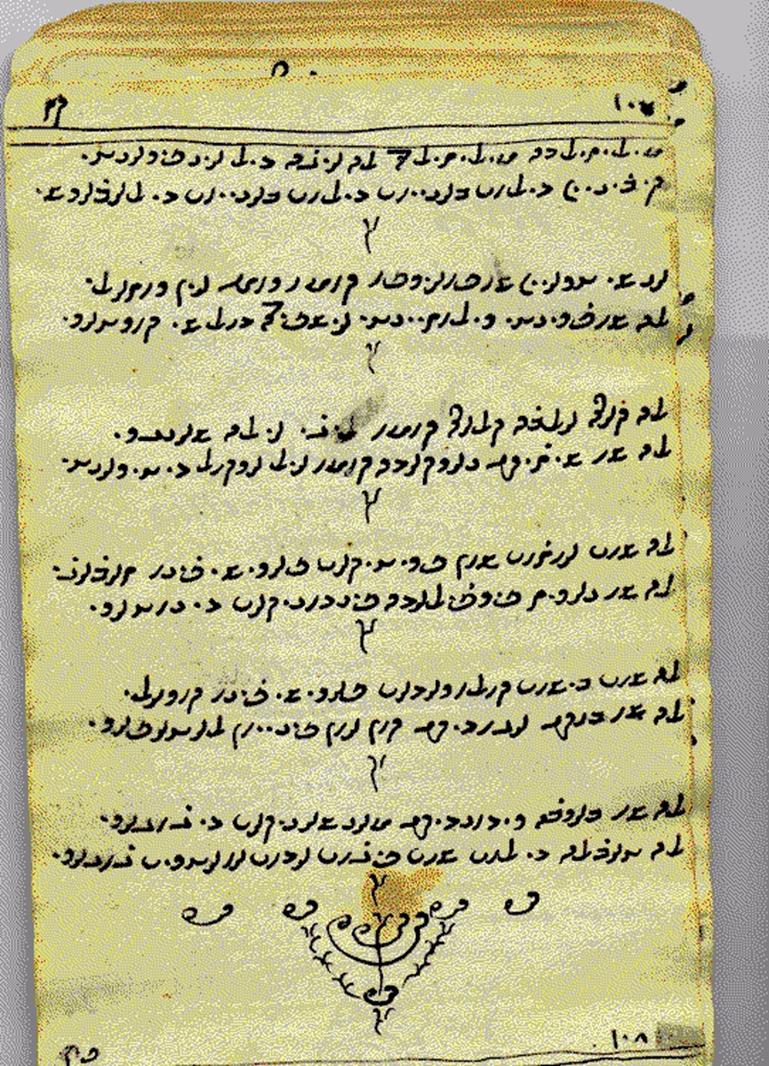

Carta escrita

por Haim de León en España

poco antes de la

expulsión de 1492

TEXTOS

CLÁSICOS ESPAÑOLES LADINIZADOS

Primeras

etapas

El Rab Don

Santob de Carrión

La literatura en ladino empezó ya en tierras de España,

antes de la expulsión. La élite intelectual judeo-española

estaba involucrada en la cultura castellana. Entre sus miembros habían

autores de obras originales. Uno de los más conocidos de entre ellos fue

el Rab Don Santob de Carrión que vivió en España durante

la primera mitad del siglo 14. Dedicó su libro “Proverbios Morales” a

Pedro, el hijo del rey Alfonso 11. Estos proverbios presentan, influencias del

pensamiento y de la filosofía judía. En el siglo 15, se

realizó una ladinizasión de esta obra. Fue copiada en letras

hebreas y llegó hasta nosotros en un manuscrito hallado en la

guenizá del Cairo. Este manuscrito comprende además una obra

original en ladino: “Poema de Yosef”. Estas dos obras, resistieron a la

expulsión e hicieron parte del equipaje cultural que los expulsados

llevaron consigo al Imperio Otomano.

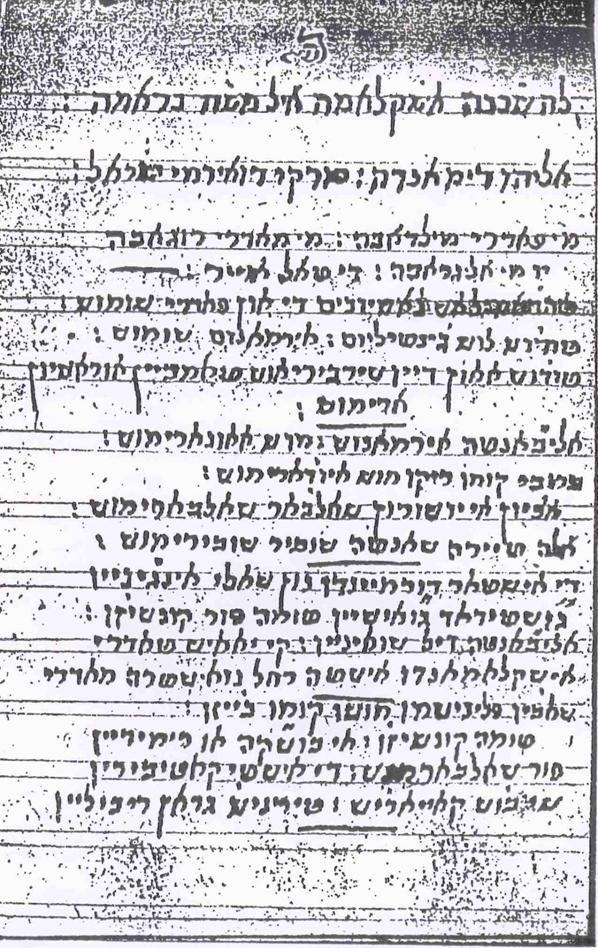

Proverbios

Morales de Rab Don Santob de Carrión

en un manuscrito

del siglo 15 de la Gueniza del Cairo

|

ìÉà éÅçÈùÑÅá ìÀàÇéÄï |

ôåø ðàùéø àéï àéì àéùôéðå |

Por nacer en el espino |

|

áÌÀùÑÆì ÷åÉöÈéå äÇåÌÆøÆã; |

ðå åàì ìä øåùä ñééøèå |

no val la rosa cierto |

|

áÌÀùÑÆì ùÒÈøÄéâ, äÇéÌÇéÄï |

îéðåù ðéï àéì áåàéï åéðå |

menos, nin el buen vino |

|

îÇòÂìÈúåÉ ìÉà úÌÅøÅã. |

ôåø ùàìéø ãéì ùàøîééðèå |

por salir del sarmiento. |

|

âÌÇí àÄí ÷ÄðÌåÉ òÈìåÌá äåÌà |

ðåï åàì àéì àæåø îéðåù |

Non val el azor menos |

|

éÄôÀòÇú äÇðÌÅõ úÌÇøÀ÷ÄéòÇ |

ôåø ðàùéø ãé îàì ðéãå |

por nascer de mal nido |

|

åÀäÇîÌÈùÑÈì îÀìÅà èåÌá äåÌà |

ðé ìåù àéðù'éîôìåù áåàéðåù |

ni los enshemplos buenos |

|

âÌÇí ëÌÀùÑÆéÌÀäåÌãÄé îÇùÑÀîÄéòÇ. |

ôåø ìåù ãéæéø â'åãéàå |

por los decir judío |

TEXTOS CLÁSICOS

ESPAÑOLES

LADINIZADOS

Primeras

etapas

Danza general

de la muerte

Esta obra de arte es la versión

española de un tema que aparece frecuentemente en la literatura de

Europa. En la versión española, la muerte llama a miembros de

diversos grupos sociales, para que participen en la danza, ya que todos son

mortales.

Esta obra de carácter

satírico fue escrita en forma de diálogo entre la muerte y los

diferentes personajes llamados a entrar en la danza, formando así, su

carácter teatral. Los judíos de España adoptaron

también esta obra que, aún antes de la expulsión, fue

ladinizada. Llegó hasta nosotros en el manuscrito Parma 2666 (circa

1470).

En las dos estrofas del manuscrito,

presentadas aquí, podemos leer el diálogo entre el Rey y la

Muerte. El rey trata de evitar de entrar en la danza y llama a sus vasallos y

guerreros para que le ayuden. La Muerte, a su vez, enumera los males que hizo

el rey, las riquezas de la tierra que robo y las injusticias que hizo con sus

sujetos. Estas palabras expresan bien el carácter satírico de la

obra.

La Danza

Mayor de la Muerte en letras hebreas

Manuscrito Parma

2666

|

àåîø äîìê |

Dize el rrey |

|

|

àÇáÌÄéøÇé çåÌùÑåÌ, çåÌùÑåÌ ðÈà

åÀòÄÄæÀøåÌðÄé |

Valia, valia, los mis caualleros; |

|

|

àÅéðÆðÌÄÄé çÈôÅõ áÌÀîÈçåÉì ëÌÉä

ðÄ÷ÀìÆä; |

yo non querria yr a tan baxa dansa; |

|

|

øåÉáÅé äÇ÷ÌÇùÌÑÈú, òÄîÌÈëÆí

éÇ÷ÌÄÄéôåÌðÄé |

llegad vos con los ballesteros, |

|

|

áÌÀëÉçÇ äÇðÌÆùÑÆ÷ øÇá àåÉï, ðÇòÂìÆä. |

hanparadme todos por fuersa de lansa |

|

|

àÇêÀ îÈäåÌ ùÑÆìÌÄé áÌÅéï îÉàæÀðÇéÄí

ðÄâÀìÆä |

mas que es aquesto que veo en la balansa |

|

|

ìÄâÀæÉø àÆú çÇéÌÇé îÀáÇ÷ÌÅùÑ

áÌÀîÇôÀâÌÄéòÇ? |

acortarse mi vida e perder los sentidos? |

|

|

ìÄáÌÄé îÄúÀàÇðÌÅçÇ, âÌÀðÄéçåÉú äåÌà

îÇùÑÄÀîÄéòÇ, |

el corason se me quexa con grandes gemidos; |

|

|

ùÑÈìåÉí, ðÀúÄéðÇé! îÈåÆú áÌÈà,

îÀëÇìÌÆä. |

a dios, mis vasallos, que muerte me transa. |

|

|

|

|

|

|

àåîø äîåú |

Dize

la muerte |

|

|

äåÉ, îÆìÆêÀ òÈøÄéõ, ùÑÆéÌÈãÈéå îÈìÀàåÌ

âÌÆæÆì, |

Rey fuerte, tirano que sienpre rrobastes |

|

|

áÌÀúåÉêÀ ÷ËôÌÈúÀêÈ àåÉöÀøåÉú àÆøÆõ

àÈâÇøÀúÌÈ; |

todo vuestro rreynado e fenchiste el arca, |

|

|

ðåÉãÈò áÌÄîÀçåÉæåÉú îÇìÀëåÌúÀêÈ, äÈäÌ

øÇá ëÌÆñÆì, |

de fazer justisia muy poco curastes, |

|

|

ëÌÄé öÆãÆ÷ òÈùÒåÉú ìÀòÇîÌÀêÈ ìÉà

æÈëÇøÀúÌÈ. |

segunt es notorio por vuestra comarca, |

|

|

áÌåÉà ëÌÄé ìÄé äÇîÌÇìÀëåÌú øÇ÷ ìÄé äÅï

ðÄîÀëÌÇøÀúÌÈ, |

venit para mi, que yo so monarca, |

|

|

áÌÀêÈ äÅï àÉçÅæ åÌáÀøÈí îÅòÈìÆéêÈ, |

que prendere a vos e a otro mas alto; |

|

|

çåÌùÑÈä ðÈà, ìÇîÌÈçåÉì ëÌÇåÌÅï

öÀòÈãÆéêÈ! |

llegat a la dansa cortes en vn salto; |

|

|

ôÌÇèÀøÄéàÇøÀêÀ,

âÌÇí àÇúÌÈä çåÌì åÀäÄñÀúÌÇçÀøÇøÀúÌÈ! |

en pos de vos venga luego el patriarca |

|

El nacimiento de una nueva lengua:

Primeras publicaciones en ladino

Al llegar al Imperio

Otomano, los expulsados traen consigo el arte de la imprenta y son ellos los

primeros en imprimir libros allí. En poco tiempo se crean numerosas

estamperías en las comunidades sefarditas. En primer lugar, en

Constantinopla y Salónica, y después en Esmirna

y en varias otras comunidades: Belgrado, Sarajevo, Sofia, Ruschuk, Filipopoli.

En Europa Occidental y Central, se imprimen libros en Amsterdam, Liorna,

Venecia, Pisa y Viena.

Aparte de los libros hebreos, se imprimen

libros en ladino también. Uno de los primeros fue el Regimiento de la vida del rabino Moshé Almosnino, que

se publicó en Salónica en

1564. Es un libro de moral y teología. La lengua de este libro es muy

semejante al castellano hablado en aquel tiempo en España.

Después de unas cuantas generaciones se abrió una gran distancia

entre esta lengua y el ladino hablado en el Oriente.

Así empieza un periodo de 500

años de publicación de libros en ladino, tema al cual está

dedicada la presente exposición.

Moshe Almosnino,

Rejimiento de la Vida, Salonica 1564

El nacimiento de una nueva lengua:

Manuscrito en ladino de Dialoghi di Amore

Los libros en ladino del siglo 16 que se ponen a nuestro alcance forman

probablemente sólo una parte de

lo que se imprimió en realidad. Lo que nos falta lo completan

manuscritos de aquella época. Un testimonio de la vitalidad de la lengua

judeo-española en la vida de los intelectuales judíos se puede

ver en la traducción al ladino, por Guedaliá Ibn Yahiá,

del libro Dialoghi di Amore (Diálogos de Amor) de

Yeudá Abravanel. Esta obra filosófica, que tuvo tan grande

influencia sobre la cultura del Renacimiento, fue impresa según la

traducción mencionada de Ibn Yahiá, en caracteres latinos, en

Venecia, en 1568. La copia manuscrita que presentamos aquí, en

caracteres hebreos, fue echa en Salónica

y estaba dirigida a los intelectuales sefarditas en el Imperio Otomano

Yeuda

Abravanel, Dialoghi di Amore (Copia manuscrita en caracteres hebreos de

la traducción española de Ibn Yahia, 1568)

Paneles

Nos. 5 a 8 (explicaciones a continuación)

TEXTOS CLÁSICOS ESPAÑOLES LADINIZADOS

En la

época que siguió la expulsión

Coplas de

la Muerte de su Padre

Las Coplas de la Muerte de su Padre es la obra

mas conocida de Jorge Manrique (1440-1479). Este es un poema filosófico

con influencias bíblicas.

En el Instituto Maalé Adumim, se

encuentra una hoja separada perteneciente a un cuaderno, que presentamos

aquí. Aún se pueden distinguir restos de la costura en el borde

de la hoja. El documento está escrito en escritura hebrea mediana,

acentuada. La ortografía y el papel nos indican que este documento

pertenece al siglo 16. Al parecer, se trata de un cuaderno privado, en el que

un intelectual judío sefardí, que vivió en Oriente durante

la época del Renacimiento, copió poemas clásicos

españoles, y entre ellos el poema de Manrique. La presencia de este

poema en el repertorio de un intelectual judío sefardí nos

muestra la existencia de una continuidad cultural entre la cultura

clásica española y la cultura y la creación original en

ladino de la élite intelectual de los expulsados de España y de

sus descendientes.

|

úÌÅòÉø ðÀùÑÈîÈä øåÉãÆîÆú, |

øé÷åàéøãé àéì àìîä ãåøîéãä |

|

äÄðÌÅä úÌÇîÀøÄéõ àÆú

çåÌùÑÅéðåÌ |

àáéåé àì ùéæå àé ãéùôééøè[é] |

|

ìÇäÂâÄéâÄéí: |

÷åðèéðôìàðãå |

|

àÅéêÀ àÈöÈä

ãÌÇøÀëÌÅðåÌ, æåÉøÆîÆú, |

÷åîå ùé ôàùä ìä åéãä |

|

àÇè ÷ÈøÅá îÈåÆú;

çÇéÌÅéðåÌ |

÷åîå ùé åéàéðé ìä îåàéøèé |

|

îÄúÀôÌåÉâÀâÄéí. |

èàï ÷àééàðãå |

|

|

|

|

îÇäÅø-ëÌÉä òÉðÆâ éÇçÀìÉôÈä, |

÷åàï ôø]é[ùèå ùé á'ä àéì ôìàæéø |

|

ùÑÀáÄéá æÄëÀøåÉðåÉ òÅú

éÅòÉøÈä |

÷åîå ãéùôåàéù ãé à÷åøãàãå |

|

äÈäÌ îÇä éÌÇëÀàÄéá. |

ãà ãåìåø |

|

àÆú ùÑÆçÈìÇó ðÇòÂèÉôÈä |

÷åîå àðåàéùèøå ôàøéùéø |

|

äÄìÌÈä; òÄîÌÈðåÌ,

ðÄæÀëÌÉøÈä, |

÷åàì ÷éøä èééðôå ôàùàãå |

|

òÇã îÈä äÅéèÄéá. |

ô'åàé îéâ'åø |

Una

página suelta, manuscrita, sacada de un cuaderno de poemas del siglo 16,

con las “Coplas de la Muerte de su Padre”

de Jorge Manrique

El nacimiento de una nueva lengua:

Correspondencia comercial

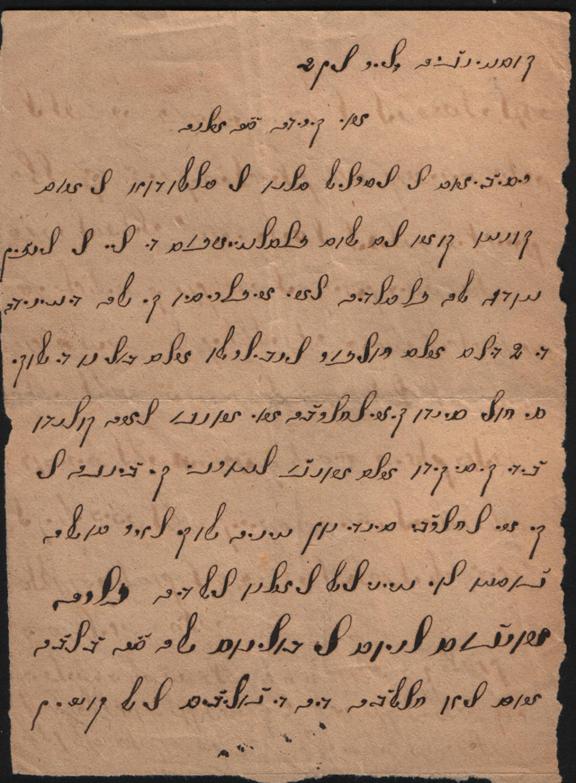

Otro testimonio más de la nueva lengua que fue creada, se

encuentra en una correspondencia comercial del siglo 16 que presentamos

aquí. Más que los libros impresos, ella muestra la evolución

y los trocamientos en la lengua en el curso del tiempo. Estas cartas que fueron

descubiertas dentro de la tapa de un libro antiguo, tratan de actividades

económicas que se expanden sobre el Mediterráneo y el Imperio

Otomano y nos revelan personalidades que son al mismo tiempo comerciantes,

rabinos y sabios de la Ley. Ellos constituyen una red de comercio

internacional, basada sobre parientes y asociados establecidos en los puertos y

en ciudades de comercio y que corresponden entre ellos en ladino. Las cartas

estaban escritas en caracteres hebreos cursivos llamados "soletreo".

Cubren los años 1568-1570. La lengua contiene elementos de hebreo y

términos turcos del comercio textil.

Una carta

comercial en ladino (escrita en soletreo) 1570

Las

traducciones de la Biblia en ladino - El comienzo

Las traducciones de la Biblia en ladino acompañan esta lengua

durante más de quinientos años. El nombre ladino, en su sentido original, está atado a estas

traducciones. Ladino significa "lengua ajena o lengua de

traducción". La tradición de traducir la Biblia en un

español calco (ladino) empieza ya antes de la expulsión, en la

tierra de España. Más tarde, en la mitad del siglo 16, aparecen

en el intervalo de pocos años, dos traducciones de la Biblia, en dos

centros del judaísmo sefardí: uno en Oriente, y el otro en

Occidente. En 1547, se publica en Constantinopla el Pentateuco en ladino con

letras hebreas. Seis años después, en 1553, en Ferrara (Italia),

se imprime la famosa Biblia de Ferrara en caracteres latinos. Esta

última, está representada aquí a través de unas

ojas sueltas que fueron extraídas de la tapa de un manuscrito yemenita.

También presentamos la segunda edición de esta Biblia que

se publicó en Amsterdam, 1630. Las ediciones mencionadas siguen

aparentemente la antigua tradición de las traducciones medievales en

España.

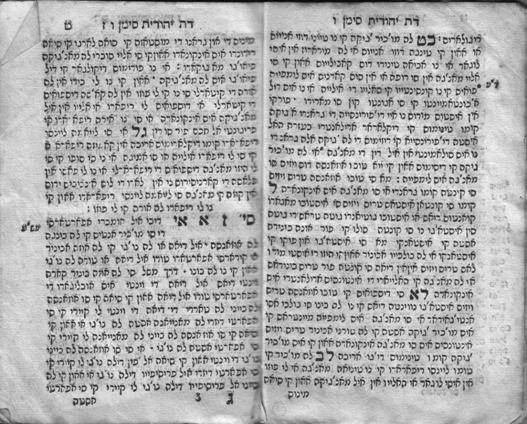

Pentateuco con

ladino (columna derecha), Constantinopla 1547

Una

página de la Biblia de Ferrara, 1533, hallada en la tapa de un

manuscrito yemenita

Las traducciones de la Biblia en ladino - Los siglos

17-19

En las generaciones

siguientes, se imprimieron unas cuantas traducciones en ladino de la Biblia: en

Constantinopla de 1733 a 1744 (la traducción de R. Avraam Asá);

en Viena de 1813 a 1816 y de 1838 a 1845. Aparte de esto existen traducciones

de algunos libros separados de la Biblia. En Italia, se publicaron algunas

ediciones de la Biblia en hebreo, que incluyen, en el margen, la

traducción en ladino de algunas palabras escogidas en cada línea

(Venecia 1633-4 y Pisa, 1803).

El misionario protestante Schaufler que imprimió la Biblia en Viena, de

1838 a 1845 publicó también un diccionario bíblico,

hebreo-ladino (Constantinopla 1855).

![]()

![]()

Sefer Yeshayahu con ladino, Salmos con ladino,

traducción de Abraham Asá, traducción de

Constantinopla 1744 Abraham

Asá,

Constantinopla 1745

Portada del

Pentateuco,

edición

de Israel Haim de Belogrado, Viena 1814

Las traducciones de la Biblia en ladino - La nueva

traducción

Al final del siglo 19 se publica en Constantinopla una nueva

traducción de la Biblia, liberada de las ataduras que la sometían

al texto hebreo. Fue la Misión que, a partir de 1873, realizó

esta traducción, que alcanzó una gran difusión en el seno

de los judíos del Imperio Otomano.

Salmos con

traducción nueva, Constantinopla 1878

Salmos –

Capítulo 1 de la nueva traducción, Constantinopla 1878

TEXTOS CLÁSICOS ESPAÑOLES LADINIZADOS

El Renacimiento

Piezas de teatro

Durante largo tiempo, los investigadores pensaron que la creación

literaria en ladino había empezado solamente en el primer tercio del

siglo 18. El material que en los últimos años se va descubriendo,

nos dan una imágen completamente diferente. La élite intelectual

de los expulsados hablaba un dialecto judeo-español, pero seguía

haciendo parte del mundo hispano, utilizando el castellano literario en sus

creaciones literarias. Lo que le distinguía era la utilización de

caracteres hebreos, así como la presencia de otros signos de

ladinización. Del final del siglo 16, llegaron entre nuestras manos,

tres piezas de teatro clásicas en español ladinizado que fueron

impresas en letras hebreas. Estas piezas de teatro fueron las primeras impresas

con caracteres hebreos! Dos de ellas son piezas de teatro clásicas

españolas: “Aquilana” de Bartolomé de Torres Naharro (1480-1530)

y “Tragedia Josephina” de Micael de

Carvajal (que murió en 1578). La tercera pieza de teatro es una pieza

original, "Maasé Yosef", (el Cuento de José) que

presentamos aquí. Todo esto muestra que la élite intelectual

sefardí descendiente de los expulsados de España, tenía

una vida cultural rica y aún seguían abiertos los canales por

donde les llegaba la cultura española del Renacimiento.

Resto de una

página de la obra teatral “El Cuento de José”, Venecia, finales

del siglo 16

Página

suelta de la versión ladinada de la obra teatral “Akilana” de la Gueniza

del Cairo

Traducción

hebrea de la pieza de teatro “Akilana” (2005)

![]()

![]()

![]()

![]()

Paneles

Nos. 9 a 12 (explicaciones a continuación)

El siglo 18

- La época religiosa:

El Meam

Loez

Hay investigadores que consideran el siglo

18 como la Edad de Oro de la creación en ladino, aunque si se examinan

las cosas desde el punto de vista del hebreo, este siglo corresponde con una

época de decadencia entre los judíos del Imperio Otomano, que

todavía usan el ladino como un medio de educación y

instrucción popular. La obra más sobresaliente y más

famosa de la creación literaria en ladino es el Meam Loez, proyecto que

su iniciador, R. Yaacov Hullí, concibió como una obra de varios

tomos, dedicada a las Sagradas Escrituras. Su objetivo era crear una ancha

enciclopedia compuesta de comentarios y midrashim sobre temas de ética,

alahá (jurisprudencia religiosa judía) y costumbres, así

como datos informativos sobre la vida en el mundo y la naturaleza del Universo.

El primer tomo del Meam Loez fue publicado

en Constantinopla, en 1730. Durante el siglo 18, fueron publicadas las

diferentes partes del Meam Loez clásico sobre el Pentateuco, que forman

una unidad desde el punto de vista de su contenido, redacción y estilo.

En el siglo 19, aparecen ediciones nuevas y salen tomos adicionales sobre los

Profetas y los Hagiógrafos. Siguiendo el modelo de los Tratados

Talmúdicos, el Meam Loez sobre el Pentateuco se imprime en

volúmenes de gran formato...

La esperanza de Yaacov Hullí se

realizó. Este libro alcanzó todas las comunidades sefaraditas

(incluso las del Norte de Africa) y logró gran estima y aprecio entre

todas las clases de la sociedad judía.

En los días de Shabat (Sábado) y en las largas noches de

invierno los miembros de la comunidad, viejos y jóvenes, mujeres y

hombres, se ajuntaban para escuchar al Haham (rabino) explicar algún

capítulo del Meam Loez. Este libro abrió puertas a los tesoros de

cultura y sabiduría del judaísmo que hasta entonces estaban

cerradas para la mayoría del pueblo judío en el Imperio Otomano.

![]()

.

Meam Loez,

Bereshit (Génesis) – Primera edición, Constantinopla, 1730

El siglo 18

- La época religiosa:

Páginas

perdidas del Meam Loez

El tercer autor del Meam Loez clásico (sobre el Pentateuco) R.

Yitzhak ben Shemariá Argueti, publicó en Constantinopla, en 1773,

la primera parte de su comentario sobre el libro de Devarim (Deuteronomio). En

la introducción del libro, él nos informa que ya había

terminado la redacción del segundo tomo también, pero que por

falta de dinero no tenía la posibilidad de imprimirla. Durante siglos se

pensó que este tomo se perdió sin dejar huella. Pero, en 1930, se

descubrió en Jerusalén la portada y un fascículo de 16

hojas de este tomo. De allí se ve que a lo menos ya se había

empezado a imprimirlo (Constantinopla, 1777). Pero poco después de este

descubrimiento se pedrieron otra vez las hojas descubiertas. Sólo se

salvó la portada que se encuentra hasta hoy en la Biblioteca Nacional en

Jerusalén. Medio siglo pasó, y hace 20 años se

descubrió otra vez el mismo fascículo, que se encuentra hoy en la

biblioteca del Instituto Maalé Adumim y que presentamos aquí como

"unicum".

Las

“Páginas Perdidas” del Meam Loez,

Devarim

(Deuteronomio), Constantinopla, 1777

![]()

Selección

moderna de textos del Meam Loez, Bereshit,

en honor del Sr.

Yitshak Navón (2006)

El siglo 18

- La época religiosa:

Las obras

de R. Avraam Asá

El segundo de los personajes más sobresalientes de la época

religiosa, fue el rabino Avraam Asá. De igual manera que Yaacov

Hullí, su actividad se concentró en Constantinopla. Su actividad

literaria estuvo dedicada principalmente a la traducción, del hebreo al

ladino, de los libros fundamentales de la religión judía.

Publicó de nuevo la Biblia con traducción al ladino (1739-1745).

Aparte de esto, tradujo del hebreo unos cuantos libros de filosofía y de

moral: Shevet Musar (Vara de Moral), 1742; Menorat ha-Maor (La Lámpara de Luz), 1762. Un libro de oraciones: Bet Tefila (Casa de Oración), 1739. Un libro de historia judía: Yosifón (una versión

popular del libro de Flavio Josefo),

1743. Uno de los libros apócrifos: Maasé

Tovia (Hechos de Tobías), 1743 y un libro fundamental de

Alahá: Shulhan a-Meleh (Mesa Puesta), de R. Yosef Caro, 1743.

Su obra original incluye el libro Tsorhé

Tsibur (Menesteres del Pueblo), 1733, que es un libro de leyes y reglas religiosas en versos.

Yosef Caro, Shulhan

Ha-Melej (La Mesa Puesta),

Constantinopla

1743 (traducido al ladino por Avraam Asa)

Las coplas:

Características

del género

Las coplas (conplas, complas) constituyen

el género más original de la poesía en ladino. Las primeras

coplas fueron escritas en el siglo 15. Se trata de poemas en versos, parte de

los cuales fueron escritos por autores pertenecientes a las clases de los

rabinos o intelectuales. Aunque suelen tocar temas muy variados, se trata en

general de una poesía descriptiva y narrativa. Las coplas dedicadas a

las fiestas (coplas de Tu-Bi-Shvat, Purim, Hanucá y Shavuot) gozaron de

una gran popularidad entre el pueblo. Las “Coplas del Felek”, que ocupan un

lugar especial, cuentan los avatares y la desgracias del tiempo, algunas se

refieren a acontecimientos que tuvieron lugar en las comunidades, mientras que

otras constituyen una sátira del despotismo de ciertos jefes de

comunidades.

Las coplas de Yosef 'ha-Tsadik

Del punto de vista de las publicaciones en ladino, el siglo 17 puede ser

llamado “el Siglo Mudo”. De esta época nos llegaron sólo 4 libros

en ladino del Imperio Otomano. Pero ésta fue también la

época en la cual vivió el poeta más importante en ladino,

Avraam Toledo. Sus obras nos llegan a través de publicaciones del siglo

18 y del siglo 19 aunque fueron escritas en el siglo 17. Toledo escribió

coplas de Purim así como piyutim (poemas religiosos) en ladino y en

hebreo, pero su obra principal fue "Las

Coplas de Yosef 'ha-Tsadik (José

el Justo)", una creación espectacular que es al mismo tiempo

una gran epopeya bíblica ("de largo metraje", siendo que tiene

más de 2500 versos!) y una palpitante comedia musical. El poema trata de

dos acontecimientos bíblicos: la vida del patriarca Avraam y su lucha

contra los ídolos, y el cuento de la venta de Yosef (José). Los

dos se basan sobre el texto bíblico y los midrashim (literatura

talmúdica) pero son también una creación original del

autor: más de 60% de la obra proviene de su propia imaginación!

![]()

![]()

Dos ediciones de

las Coplas de Yosef

Salónica

(1870) y Constantinopla (1732)

Las Coplas de

Yosef en una edición científica moderna (2006)

![]()

![]()

Cante de amor de

Segoviana (la mujer de Potifar) a Yosef

Las Coplas de

Yosef

Las Coplas de

Tevaria

En 1740, ciento ochenta años después de la prueba de

Doña Gracia y Don Yosef Nasí de fraguar de nuevo la ciudad de

Tevaria (Tiberiades) y renovar su población judía, aparece una

nueva iniciativa de asentamiento de judíos en la ciudad. Los

acontecimientos ligados a esta iniciativa, después de largos años

de abandono y desolación, fueron descritos por R. Yaacov Berav en su

libro Zimrat a-Arets (Mantova 1745, Livorno

1820). El libro contiene unas cuantas coplas en ladino: en alabanza de Tevaria,

en alabanza de los Tanaím (los sabios de la época post

bíblica), y sobre los milagros de la salvación de Tevaria en

1742-3. En las últimas coplas Yaacov Berav describe de una manera exacta

y poética un acontecimiento histórico: la lucha del Gobernador

árabe de Galilea, Dahir Al Omar, contra el Pasha turco de Damasco,

Suleyman Al 'Adam, lucha durante la cual Tevaria fue asediada dos veces y

atacada por las fuerzas turcas, y salvada de una manera milagrosa. Ninguno de

los habitantes judíos fue herido, y el enemigo, el Pasha, murió

envenenado, según está descrito de manera muy realista en las

coplas.

![]()

![]()

Zimrat ha-Arets,

Livorno Zimrat ha-Arets,

(Liorna) 1820 Mántova 1745

![]()

![]()

![]()

![]()

Paneles

Nos. 13 a 16 (explicaciones a continuación)

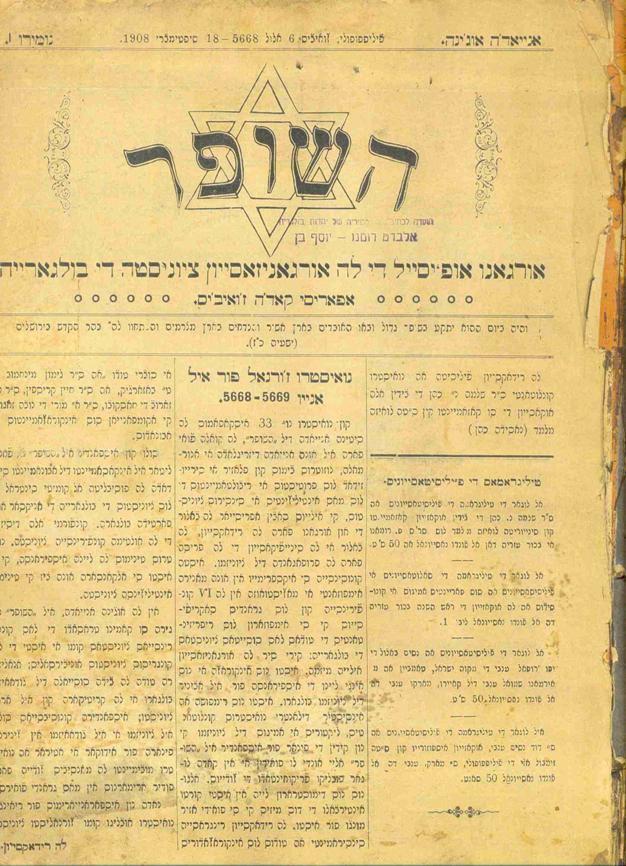

El Siglo 18: Literatura de los Donmés

En 1683, tuvo lugar en Salónica un

acontecimiento sin precedente: 16 años después que, con la

conversión al Islam de Shabetay Tsevi, pareciera que el más

grande movimiento mesiánico judío hubiera llegado a su fin, y 10

años después de la muerte de este falso mesías, 300

familias judías, que habían seguido a Shabetay Tsevi,

abandonaron, a su vez, la religión judía y se convirtieron ellas

también al Islam. Estas familias y sus descendientes, llamados

"domnés", vivían en barrios separados de

Salónica. Tenían ritos secretos. El ladino, que utilizaban como

lengua vernacular, se convirtió en lengua santa, en la cual

hacían sus oraciones y escribían poemas religiosos.

En la primera mitad del siglo 20, se

descubrieron las primeras colecciones de oraciones y poemas de los

"domnés". En estas colecciones podemos descubrir la

utilización religiosa y ritual de ciertas romanzas tradicionales por los

adeptos de Shabetay Tsevi. Según los testimonios que tenemos, este uso

empezo con el mismo Shabetay Tsevi que cantaba la romanza de Melizelda en la

sinagoga. Por esto fue tan emocionante para los primeros investigadores de la

literatura shabateista, encontrar esta romanza en los cuadernos de cantes

religiosos de los "domnés".

Al parecer, los sabateistas atribuyeron un

significado místico al texto original. Melizelda, la hija del emperador,

saliendo de los baños, fue percibida como una personificación de

la Shehiná (la Providencia). Al cantar esta romanza, Shabetay Tsevi

alcanzaba alturas donde él se encontraba con la Shehiná. Sus

adeptos podían identificarse con esta elevación de su prodigioso

mesías.

La romansa

“Meliselda” en un manuscrito sabateista, siglo 18

Selección

de poemas místicos sabateistas (ladino/hebreo), 2007

Azriel

Rozanes tiene un sueño sionista

Shelomo Rozanes (1862-1938) es el

historiador más importante que escribió sobre los judíos del

Imperio Otomano. En los seis tomos de su Historia

de los Judíos de Togarma (en hebreo) él nos da un tratado

histórico muy amplio basado sobre miles de documentos y testimonios.

Aparte de esta obra monumental, el dejó también otros escritos

importantes, y entre ellos la historia de su ciudad, Ruschuk (Bulgaria), en

ladino.

La familia

Rozanes ella misma es un espejo de la historia de los judíos del Imperio

Otomano. La familia es originaria de Constantinopla de donde pasó a

Belgrado (Serbia). Una rama de esta familia se estableció en Viena en el

marco del Acuerdo de capitulaciones

entre el Káiser y el Sultán. Otra rama se instaló en

Ruschuk y en Constanza (Rumania).

Una de las

fuentes de Shelomó Rozanes fueron las memorias de uno de sus

antepasados: Azriel Yehiel Rozanes (1780-1850), que nació en Belgrado y

vivió en Viena.

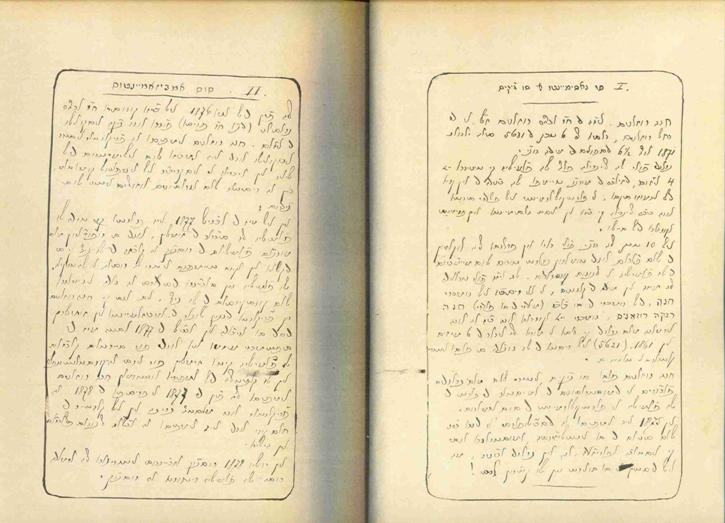

En el librico de sus memorias que esta presentado aquí,

descubrimos un mercader instruido, muy orgulloso de su honestidad profesional y

dotado de un alma de poeta. El descubrimiento más interesante en sus

memorias es un poema en ladino sobre la Geulá (Redención) que

Rozanes escribió en 1832. No hay duda de que los acontecimientos que

tuvieron lugar durante aquellos años en los Balcanes, y principalmente

la guerra de independencia de los Griegos, dejaron su marca e impresión

sobre el poeta. El poema puede ser considerado, hoy, como un manifiesto

sionista que precedió en tres generaciones al primer Congreso Sionista

(Basel, 1898). Rozanes habla del amor a la patria y de la identidad de los

judíos como una nación; llama a la emigración de los

judíos a la Tierra Santa; propone una bandera nacional y la

creación de un ejército judío, y llama a luchar para la

liberación de los judíos según el modelo de los Macabeos.

Lo más importante de todo: Rozanes llama a obrar, en lugar de esperar

pasivamente al Mesías (Redentor). Es menester de leerlo

para creerlo!

La

poesía de Azriel Rozanes, Viena, 1832

|

ìä

ùë[é]ðä àéù÷ìàîä àéì îù[é]ç áøàîä |

La shehina esklama el Mashiah brama |

|

àìéäå

ãéîàðãä: ôåø÷é ãåàéøîä éùøàì. |

Eliyau demanda:

Porke duerma Yisrael?

|

|

îé

ôàãøé îéìãàáä, îé îàãøé øåâàáä, |

Mi padre meldava, mi mnadre rogava, |

|

éå

îé àìéâøàáä ãé èàì àåééø. |

Yo me alegrava de tal oir. |

|

èåã'àù

ìàù ðàñéåðñ ãé àåï ôàãøé ùåîåù |

Todas las nasiones de un padre somos |

|

èåã'åù

ìåù â'éðèéìéåñ àéøîàðåñ ùåîåù |

Todos los djentilios ermanos somos |

|

èåã'åù

à àåï ãééå ùéøáéøéîåù |

Todos a un Dio serviremos |

|

èàîáééï

àåøàñéåï àøéîåù. |

Tambien orasion aremos. |

|

àìéá'àðèä

àéøîàðåù îåù ààåðàøéîåù |

Alevanta ermanos mos aunaremos |

|

ôøåáé

÷åîå øé÷å îåù àéåãàøéîåù |

Prove komo riko mos ayudaremos |

|

à öéåï àé é(å)ùåøåï ùàìá'àø ùàìáàøéîåù |

A Tsion i Yeshurun salvar salvaremos |

|

à ìä èéééøä ùàðèä ùåáéø ùåáéøéîåù. |

A la Tierra Santa suvir suviremos. |

|

ãé

àéùèàø ãåøîééðãå ðåï ùàìé àéðâ'éðééå |

De estar durmiendo non sale indjenio |

|

â'åùèéãàã

â'åàéùééå èåîä ôåø ÷åðùéæ'å |

Djustidad djuisio toma por konsejo |

|

àìéá'àðèä

ãéì ùåàéðééå ÷é éà àéù èàãøé |

Alevanta del suenyo ke ya es tadre |

|

àéù÷ìàîàðãå

àéùèä øçì ðåàéùèøä îàãøé |

Esklamando esta Rahel nuestra madre |

|

ùàá'ééå

ôìéðéùéîå îåùå ÷åîå á'ééæ'å |

Savio plenisimo moso komo viejo |

|

èåîä

÷åðùéæ'å àé áåù'÷ä àå[ï] øéîéãééå |

Toma konsejo i bushka un remedio |

|

ôåø

ùàìáàøîåù ãé àéùèé ÷àèéáéøééå |

Por salvamos de este kativerio

|

|

ùé

áåù ÷àééàãéù èéøðéù âøàï øéáéìééå. |

Si vos kayadesh ternesh gran reveyo. |

|

֎

ùåîåù ðàùéåï îåù àîåùèøàøéîåù: |

Ke somos nasion mos amostraremos |

|

àéï

ìùåï ä÷åãù èåãåù àá'ìàøéîåù: |

En lashon akodesh todos avlaremos |

|

éäåãà

àé àôøéí îåù ààåðàøéîåù: |

Yeuda i Efrayim mos aunaremos |

|

àéï

ãåæé èøéáåù îåù àéùôàøèéøéîåù: |

En doze trivos mos espartiremos |

|

÷åï

îåàéùèøä áå÷ä àåøàùéåï àøéîåù: |

Kon muestra boka orasion aremos |

|

àéï

îåàéùèøä îàðå àøîä èåîàøéîåù: |

En muestra mano arma tomaremos |

|

à ìåù îëáéåù îåù àùéîéæàøéîåñ |

A los Makabeos mos asimijaremos |

|

ôåø

ìä èééøä ùàðèä îåøéø îåøéøéîåù: |

Por la Tierra Santa morir moriremos |

|

ãâì

éäåãä àìùàø àìùàøéîåù |

Degel Yeuda alsar alasremos |

|

÷åï

îâï ãåã îåù ãéôéðãéðãéøéîåù: |

Kon magen David mos dependenderemo |

|

ààéì

øéé ãåã ìå àéðøééðàøéîåù: |

A el rey David lo enreinaremos |

|

á'éùèéãå

ãé ùàìá'àùéåï á'éùèéø áéñèéøéîåù |

Vistido de salvasion vistir vistiremo |

|

àéï

äø äâìéì ÷àðèàø øéðåá'àøéîåù: |

En Ar a-Galil kantar renovaremos |

|

ààéì

ùàðèåá'àøéå ôøàâåàø ô'øàâåàøéîåù |

A el santuvario fraguar fraguaremos |

|

àìùàùéåï

ãé øéçîéùéåï àìùàø àìùàøéîåù |

Alsasion de

rehmision alsar alsaremos |

|

äìì

äâãåì ÷àðèàø ÷àðèàøéîåù. |

Alel agadol kantar kantaremos. |

äÇùÌÑÀëÄéðÈä úÌÄðÀàÇ÷, äÇîÌÈùÑÄéçÇ éÄæÀòÇ÷,

àÅìÄéÌÈäåÌ ùÑåÉàÅì: ìÈîÌÈä ðÈí éÄùÒÀøÈàÅì?

àÈáÄé îÀòÇéÌÅï, àÄîÌÄé úÌÄúÀçÇðÌÅï,

åÇàÂðÄé îÄúÀøåÉðÅï áÌÀùÑÈîÀòÄé àÆú ëÌÈì æÉàú.

ëÌÈì äÈàËîÌåÉú – àÈá àÆçÈã éÀìÈãÈðåÌ,

àÇçÄéí äÇâÌåÉéÄéí äÇçÇéÌÄéí ôÌÉä òÄîÌÈðåÌ,

àÅì àÆçÈã ðÇòÂáÉã, àÅì àÆçÈã éÀöÈøÈðåÌ,

åÀàÇçÇú äÇúÌÀôÄìÌÈä ùÑÆðÌÄùÌÒÈà ìåÉ ëÌËìÌÈðåÌ.

òåÌøåÌ àÇçÄéí, éÇçÀãÌÈå ðÄúÀìÇëÌÀãÈä,

øÈùÑ åÀòÈùÑÄéø, ðÄúÀàÇæÌÅø, ðÄúÀàÇçÂãÈä;

àÆú öÄéÌåÉï åÄéùÑËøåÌï ðÄâÀàÇì, àÇì ðÉàáÅãÈä!

åÌìÀàÆøÆõ ÷ÈãÀùÑÅðåÌ ðÇòÂìÆä, ðÄúÀòåÉãÅãÈä.

äÇúÌÀðåÌîÈä ìÉà úÌåÉòÄéì, ìÉà úÌåÌëÇì ìÀäåÉùÑÄéòÇ,

ãÌÄéðåÌ ãÌÄéðÀëÆí, äÇîÌåÉòÅã ëÌÀáÈø äÄâÌÄéòÇ,

òåÌøåÌ àÇçÄéí, ëÌÄé ìÉà òÅú ìÀäÇøÀâÌÄéòÇ,

àÄîÌÅðåÌ øÈçÅì àÆú ÷åÉìÈäÌ ôÌÉä úÌÇùÑÀîÄéòÇ.

úÌÇí åÀçÈëÈí, òåÌì éÈîÄéí åÀéÈùÑÄéùÑ,

áÌÇ÷ÌÀùÑåÌ ðÈà òÅöÈä, ìÉà òÅú ìÀäÇçÀøÄéùÑ,

îÄöÀàåÌ ðÈà ôÌËøÀ÷Èï îÄùÌÑÆáÄé îÇúÌÄéùÑ.

îÄé ùÑÆðÌÈí ìåÉ òÇúÌÈä äåÌà çåÉèÅà, áÌÅï îÅáÄéùÑ.

ðåÉëÄéçÇ ìÇëÌÉì ëÌÄé àÈðåÌ àËîÌÈä,

òÄáÀøÄéú ðÀãÇáÌÅø, ìÈùÑåÉï øåÉîÀîÈä,

éÀäåÌãÈä åÀàÆôÀøÇéÄí áÌÀàÇçÀãåÌú ðÀòÄéîÈä,

åÌúÀøÅéñÇø ùÑÀáÈèÄéí ðåÉùÒÀàÅé ðÅñ úÌÀ÷åÌîÈä.

áÌÀôÄéðåÌ úÌÀôÄìÌÈä ðÄùÌÒÈà ìÇîÌÈøåÉí,

éÈãÅéðåÌ áÌÇðÌÆùÑÆ÷ úÌÉàçÇæ, úÌÇäÂìÉí;

ìÄáÀðÅé îÇëÌÇáÌÄé ðÄãÀîÆä ðÈà äÇéÌåÉí,

åÀãÈîÅðåÌ ðÇâÌÄéø òÇì àÇãÀîÇú äÇìÌÀàÉí.

ãÌÆâÆì éÀäåÌãÈä ðÄùÌÒÈà ðÈà ìÀðÅñ,

îÈâÅï ãÌÈåÄã òÇì ôÌÈðÈéå éÄúÀðåÉñÅñ

åÌîÆìÆêÀ ðÇîÀìÄéëÈä, àÇì ðÈà ðÀäÇñÌÅñ,

åÌîÇãÌÅé âÌÀàËìÌÈä ðÄìÀáÌÇùÑ ðÄúÀòÇìÌÅñ.

áÌÀäÇø äÇâÌÈìÄéì îÄæÀîåÉøÄéí ðÀôÇìÌÅì

àÆú áÌÅéú äÇáÌÀçÄéøÈä ðÄáÀðÆä åÌðÀùÑÇëÀìÅì,

÷ÈøÀáÌÇï âÌÀàËìÌÈä ðÇ÷ÀøÄéáÈä ìÈàÅì

åÀäÇìÌÅì äÇâÌÈãåÉì àÈæ ëÌÈì ôÌÆä éÀîÇìÌÅì.